Technologien, die mich anschweigen. Feldforschung zu sicherem Wohnen in München

Mittwoch, 15.6., 11 Uhr: „Sesam, jetzt öffne Dich doch endlich!“ – Ich stehe vor einer Wohnanlage mitten in München und versuche, diese Worte in meinem Kopf nicht laut aus- und in die Gegensprechanlage hinein zu sprechen. Sehr wahrscheinlich würden sie meine scheinbar sowieso nicht so großen Chancen, eingelassen zu werden und mein Forschungsinteresse vorzustellen, noch weiter verringern. Dabei wird jene innere Stimme immer lauter an diesem wolkenverhangenen Vormittag im Juni – nicht zum ersten Mal stehe ich vor verschlossenen Türen und komme an der Gegensprechanlage nicht vorbei.

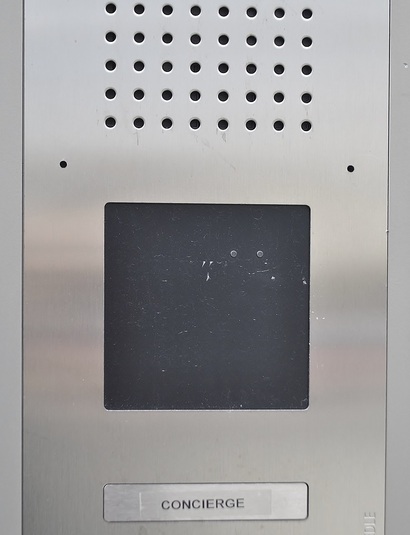

Im Zuge meiner Forschung über versicherheitlichte und bewachte Wohnanlagen im urbanen Raum München möchte ich Gespräche mit Conciergedamen und -herren sowie mit Bewohner_Innen solcher Anlagen führen, wobei ich mir erhoffe, den Kontakt zu letzteren vornehmlich über erstere herzustellen. Daher versuche ich, meine Erkundungsspaziergänge durch die Wohnanlagen und die sie umgebenden Straßen mit der persönlichen Kontaktaufnahme zu verbinden. Ich möchte mit dem Servicepersonal und der Bewohnerschaft über bewachtes Wohnen sprechen. Und so stehe ich vor Türen, Toren und Zäunen und spreche mit metallisch-silbrig glänzenden Apparaten, denn meist kann man als Nicht-Bewohner_in einer solchen Anlage nicht einfach zur Haustür hinein, sondern muss sich über die (Video-) Gegensprechanlage beim Concierge-Service vorstellen und ankündigen.

Mittwoch, 15.6., 10.45 Uhr: Ich stehe vor dem ehemaligen Arbeitsamt in der Maistraße am alten Südfriedhof, das zu einer Luxuswohnanlage mit Sicherheitsservice umgestaltet wurde und seit 2010 bewohnt wird. Ich navigiere durch das elektronische Klingelschild, bis mir in schwarzer Schrift vor grün-gelb-leuchtendem Hintergrund „Concierge“ angezeigt wird. Ich drücke auf die Klingel daneben und warte darauf, dass mir eine Stimme antwortet, oder sogar gleich das geschwungene Eisentor geöffnet wird. Aber es antwortet weder eine Stimme noch der Toröffner.

Also probiere ich es noch einmal und drücke auf die Klingel, diesmal jedoch gefolgt von der Vorstellung meiner Person und meines Anliegens, wie ich es mir zuvor überlegt hatte: „Guten Tag, mein Name ist Anne Dietrich, ich studiere an der LMU und interessiere mich im Rahmen eines studentischen Forschungsprojektes für dieses Gebäude bzw. für diese Wohnanlage und den dazugehörigen Concierge-Service. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich einlassen würden, sodass ich mich Ihnen persönlich vorstellen kann, vielen Dank.“

Keine Reaktion. Obwohl ich keine Öffnungszeiten herausfinden konnte, bin ich mir ziemlich sicher, dass um diese Uhrzeit eine für den Einlass zuständige Person da sein müsste, denn ich bin weder an einem Wochenendtag, noch zur Mittagszeit, noch besonders früh oder spät am Tag da. Also setze ich meinen Spaziergang durch die umliegenden Straßen erst einmal fort und versuche es 30 Minuten später erneut – wieder ohne Erfolg. Wer nicht dazu gehört, scheint mit Schweigen bedacht zu werden.

So ähnlich wie in der Maistraße versuche ich es auch an einigen weiteren Wohnanlagen in München – niemand antwortet mir, niemand reagiert auf meine Vorstellung. Ich rede ins Nichts, mit einer Wand bzw. einer Anlage. Mein Forschungsinteresse und ich erhalten keinen Einlass in die heiligen Hallen versicherheitlichten Wohnens (übrigens: Toplage! Stilsicheres Design! Erstklassiger Concierge-Service! Geschmack kann man jetzt kaufen!). 1

Schwellen und verschlossene Türen

Wird meine Ansprache am anderen Ende der Gegensprechanlage gehört? Und wenn es eine Video-Gegensprechanlage ist – was mittlerweile fast überall der Fall ist – blickt dann eventuell jemand auf einen Monitor in mein der Kamera wahrscheinlich zu nah kommendes und damit verzogenes Gesicht? Ich hingegen kann meist niemanden hören oder sehen: mein technisches Gegenüber schweigt mich an. Diese Situationen empfinde ich zunehmend als frustrierend, denn im Grunde bin ich nur eine Person mit einem persönlichen Anliegen, fühle mich jedoch wie ein ungeliebter Gast, ein Störfaktor.

Mein Forschungsinteresse scheint an diesen Orten zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht erwünscht. Ich steigere mich sogar soweit in meine Interpretation hinein, dass ich mich als Verkörperung des Zwecks dieser Apparaturen und der damit einhergehenden Idee sogenannter Gated Communities sehe: die klingelnden Menschen zu sehen und sich eventuell ihr Anliegen anhören zu können, jedoch dann zu entscheiden, ob diese Person momentan oder generell erwünscht ist oder eben nicht.

Klingeln und Gegensprechanlagen bzw. früher Türklopfer und Seilzugklingeln dienen den „außen“-stehenden Personen die sich „innen“ befindlichen Personen um Einlass zu ersuchen. Gegensprechanlagen machen möglich, was einfache Klingeln nicht konnten: die Verhandlung mit dem/der Bewohner_in. Während man bei einer einfachen Klingel nur weiß, dass jemand da ist, weiß man durch (Video-)Gegensprechanlagen wer da ist und ob man ihn oder sie einlassen will. Der/Die Klingelnde kann dadurch die Wichtigkeit des eigenen Einlassgesuchs verdeutlichen, was früher nur durch Sturmklingeln möglich war. (Video-)Gegensprechanlagen agieren so mehr wie ein Pförtner als ein Signal.

Der früher häufig im Eingangsbereich oder Foyer gehobenerer Wohnhäuser sitzende Pförtner wiederum stellte eine personelle Art der Einlasskontrolle dar. Im Gegensatz zum Aufgabenbereich des exklusiven Concierge-Services umfasst(e) dessen Aufgabenbereich allerdings hauptsächlich die Empfangsbetreuung, und nicht ein ausgearbeitetes, mit technischen Hilfsmitteln auditiver und visueller Art arbeitendes Dienstleistungskonzept, das in luxuriösen Appartment-Immobilien nicht nur Interessenten der (gehobenen) Mittelschicht, sondern selbst Studierenden angeboten und nahe gelegt wird.

Im Gegensatz zum Klingeln bei Privatpersonen in Mehrparteienhäusern möchte ich mein Anliegen einer offiziellen Firma näher bringen, die einen Concierge-Service anbietet, und die man in meinem Verständnis eines Dienstleistungs-Erbringers aufsuchen können sollte, um mit ihnen interagieren zu können. Auch bei anderen Forschungen kann es vorkommen, dass niemand auf E-Mails oder Telefonanfragen antwortet – doch in der von mir beschriebenen Situation fühle ich mich ein gutes Stück mehr „ausgeschlossen“, denn ich stehe ja direkt und real vor der Tür und mir wird kein Zugang gewährt. Mein Forschungsinteresse und ich – wir müssen leider draußen bleiben.

Und so empfinde ich als junge Frau der digital-native-Generation diese Momente der Interaktion mit stummen, technischen Geräten, die mich sehen, hören und aufzeichnen können aber mir just nicht antworten, sehr befremdlich.

Macht durch Technik?

Die gesamte Apparatur, aber vor allem die integrierten Kameras, die wie technisch materialisierte, dunkle Augäpfel in alle Richtungen schauen, empfinde ich zunehmend als Akteure. Sie werden nicht nur als Vermittler zwischen drinnen und draußen eingesetzt, sondern besitzen eine eigenständige agency, wie es auch der Soziologe Bruno Latour beschreibt, wenn er von der Medialität und Wirkmächtigkeit von Technologien spricht. Für mich entsteht ein Machtgefälle: ich als klingelnde Person kann gesehen werden, doch wer mich da sehen und beobachten kann, weiß ich nicht. Die Kamera als Aktant entwickelt bei mir eine Blindheit und Hilflosigkeit und auf der anderen Seite Macht.

Sie ermöglicht überhaupt erst, dass ich als nicht zugehörig identifiziert werde und mir somit der Einlass verwehrt wird. Die angeblichen Einlass- und Kommunikationsmöglichkeiten, die mir durch technische Artefakte und personelle Akteure wie Concierges suggeriert werden, stellen sich in der Realität zumindest teilweise als doch nicht „funktionierend“ heraus: ich erhalte keine Antworten, es findet keine Kommunikation statt. Die eigentlich vermittelnde Funktion der Technologien kreiert in meinem Fall eine exkludierende und nicht-wechselseitige Kommunikation und wird dadurch eher zum abschottenden Technik-Medium.

Anne Dietrich

Literatur

1 Werbesprüche und Slogans aus Broschüren und von Websites der untersuchten Objekte bzw. der beteiligten Baugesellschaften und Marketingunternehmen. (weiterlesen)